Dr. Katrin Fischer

Akademische Rätin,

DFG-Projekt "Arabic and Latin Glossary"

E-Mail: katrin.fischer@uni-wuerzburg.de

Telefon: +49 931 31-819 80

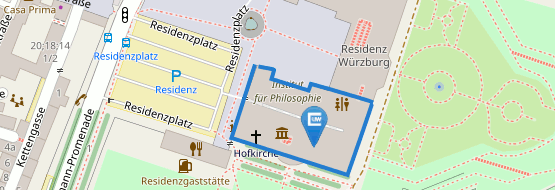

Büro: Residenz, Südflügel, EG, Raum 30

Sprechstunde im Sommersemester:

(um vorherige Anmeldung per E-Mail wird gebeten)

ab 30. April 2025:

mittwochs, 14:30 - 15:30 Uhr

sowie individuell nach Vereinbarung.

Lehrveranstaltungen im Sommersemester 2025:

Seminar (BA u. LA) Das Böse

Seminar (BA u. LA) Über die Seele (De anima) von Aristoteles und Avicenna

Seminar (BA u. LA) Descartes, Meditationen

Übung (BA u. LA) Wissenschaftliches Arbeiten in der Philosophie

Lebenslauf:

Katrin Fischer arbeitet seit September 2005 am Forschungsprojekt Arabic and Latin Glossary mit; seit Januar 2008 als wissenschaftliche Mitarbeiterin.

Im Oktober 2007 beendete sie ihr Studium an der Julius-Maximilians-Universität Würzburg als Magistra Artium in den Fächern Philosophie, Evangelische Theologie und Volkswirtschaftslehre.

Titel der Magisterarbeit: Tier und Mensch bei Albertus Magnus und Avicenna.

Titel der Dissertation (verteidigt im Februar 2022): Der Hervorgang der Welt aus Gott. Die Rezeption von Avicennas Ontologie bei Dominicus Gundisalvi, Wilhelm von Auvergne und Heinrich von Gent. Erschienen im Juni 2024 bei Würzburg University Press.

Abstract:

Avicenna (Ibn Sīnā, 980–1037) entwickelt in seiner Metaphysik (al-Ilāhiyyāt) – dem vierten Teil seiner philosophischen Summe Buch der Heilung (Kitāb al-Šifāʾ) – den Grundgedanken seiner Ontologie: die Distinktion von Sein und Wesen. Diese Lehre hat er als erster Denker zu einer eigenständigen Theorie ausgearbeitet. Sie sollte zu einem seiner bekanntesten und einflussreichsten Lehrstücke werden.

Nachdem Avicennas Metaphysik im zwölften Jahrhundert ins Lateinische übersetzt wurde, fand seine Ontologie schnelle Verbreitung unter den lateinisch-christlichen Denkern. Für Gelehrte, die von einer monotheistischen Weltanschauung geprägt sind, liegt die enorme Attraktivität dieser Theorie darin, dass sich aus der Sein-Wesen-Distinktion rein rational die wichtigsten Aspekte der Beziehung ableiten lassen, in der Gott und Welt zueinander stehen, wenn man diese Beziehung im Hinblick auf das Sein betrachtet.

Angesichts der Tatsache, dass Avicennas Ontologie bei den lateinischen Denkern stark rezipiert wurde, stellt sich für mich die zentrale Frage, die ich in meiner Dissertation verfolge: Wie weit kann man als christlicher Denker mit Avicenna gehen, wenn man seine Ontologie zur Erklärung des Verhältnisses von Gott und Welt heranzieht? Mich interessiert vor allem, an welchen Stellen und aus welchen Motiven ein Denker Modifikationen an der avicennischen Theorie vornimmt, sie anders als andere interpretiert oder gänzlich mit Avicenna bricht. Was bedeuten diese Änderungen der avicennischen Theorie inhaltlich? Und insbesondere: Wie werden sie rational gerechtfertigt? Davon sind vor allem die Bereiche der Theologie und Kosmogonie betroffen, denn die Ontologie nimmt direkten Einfluss auf sie.

Meine Fragen trage ich an die Theorien dreier ausgewählter Denker der lateinisch-christlichen Tradition heran: Dominicus Gundisalvi († ca. 1190), Wilhelm von Auvergne (†1249) und Heinrich von Gent (†1293).

Auszeichnung:

Promotionspreis der Unterfränkischen Gedenkjahrstiftung und der Universität Würzburg 2023

Veröffentlichungen:

- Mitherausgeberin des Arabic and Latin Glossary

- Katrin Fischer, Der Hervorgang der Welt aus Gott. Die Rezeption von Avicennas Ontologie bei Dominicus Gundisalvi, Wilhelm von Auvergne und Heinrich von Gent (Würzburg: Würzburg University Press, 2024). Link

- Lewis, Neil und Katrin Fischer, „William of Auvergne“, in: The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Spring 2023 Edition), hrsg. von Edward N. Zalta und Uri Nodelman, URL = <https://plato.stanford.edu/archives/spr2023/entries/william-auvergne/>.

- Katrin Fischer, „Avicenna’s Influence on William of Auvergne’s Theory of Causes“, in: The Arabic, Hebrew and Latin Reception of Avicenna’s Physics and Cosmology, hrsg. von Dag Nikolaus Hasse und Amos Bertolacci (Boston/Berlin: De Gruyter, 2018), S. 371–396.

- Katrin Fischer, „Avicenna’s ex-uno-Principle in William of Auvergne’s De trinitate“, in: Quaestio 15 (2015), S. 423‒432.